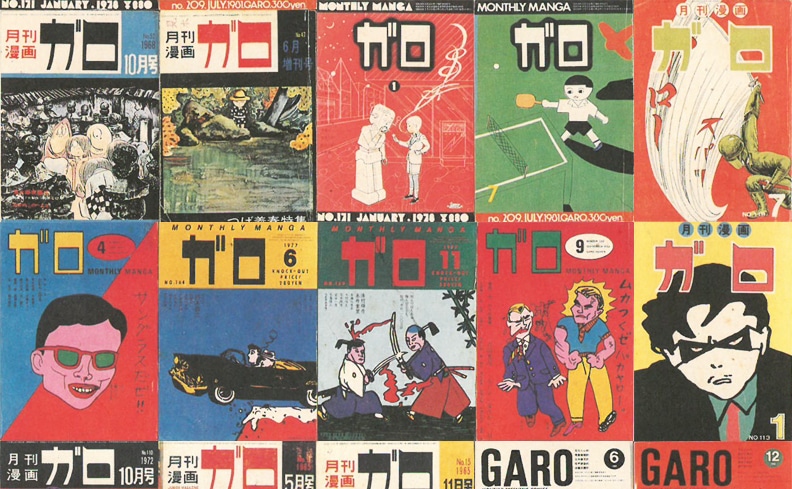

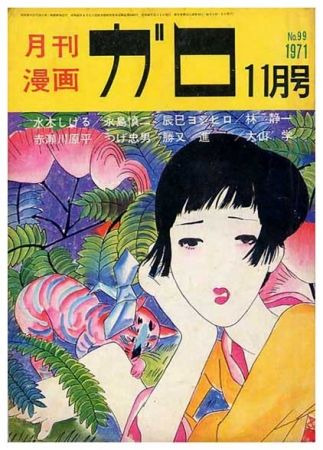

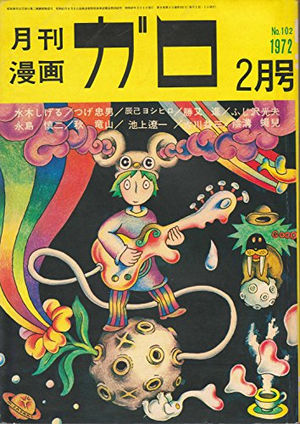

1964年(昭和39年)のこの日、青林堂の長井勝一が劇画雑誌『ガロ』を創刊した。

白土三平の『カムイ伝』を始め、水木しげる、つげ義春などが登場し、大人向けの劇画ブームの拠点になった。『ガロ』は青林堂の創業者である長井勝一の死去に伴い衰退し、1997年に休刊となる。その後、1998年にいったん復刊したが、2002年以降は実質発行がない状態となっている。

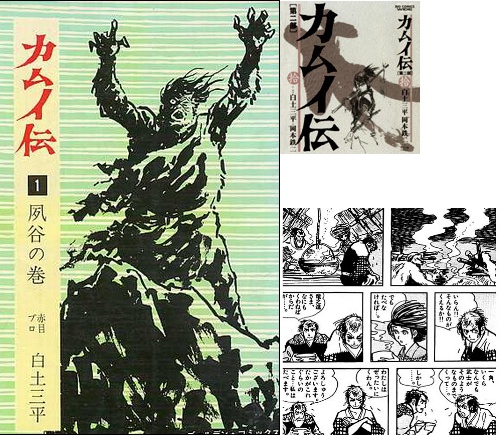

- 『カムイ伝』

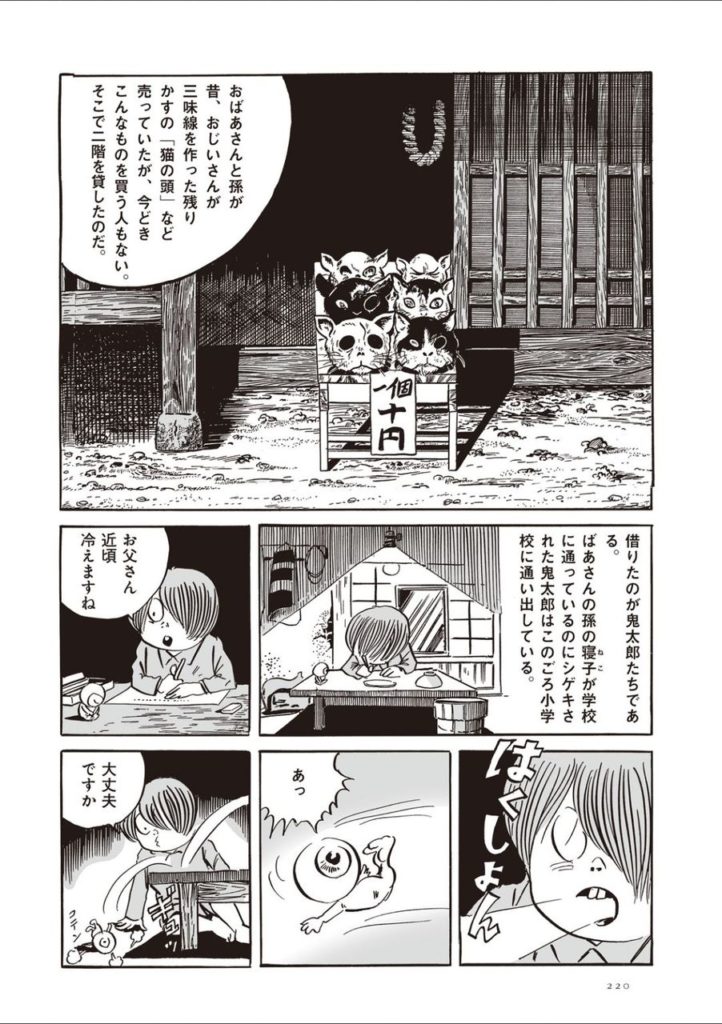

著・白土三平 - 『鬼太郎夜話』

著・水木しげる - 『星をつかみそこねる男』

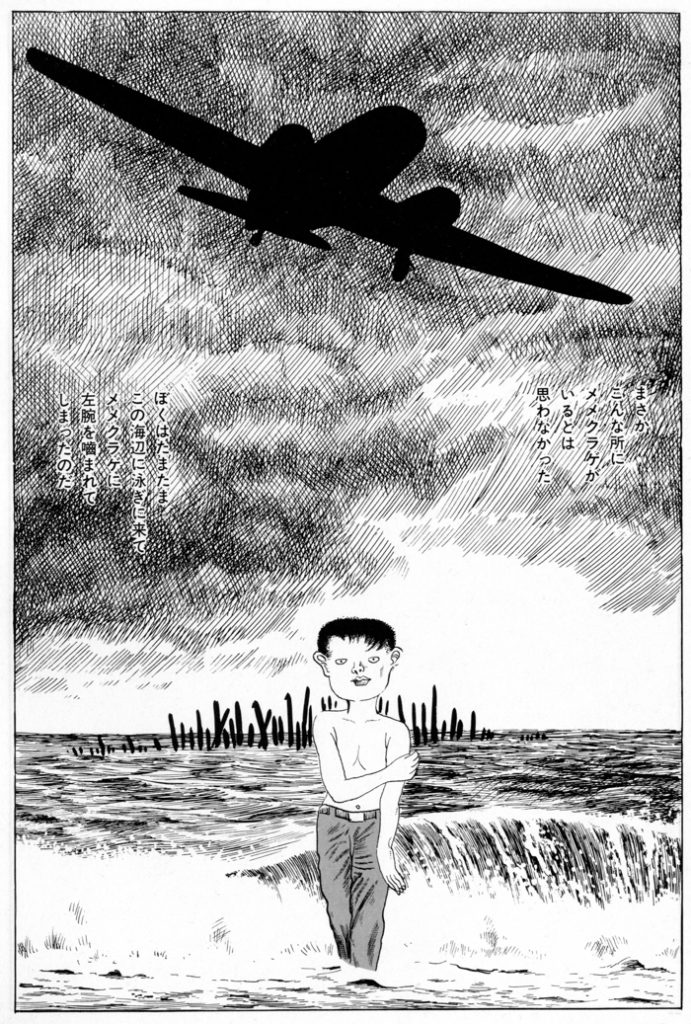

著・水木しげる - 『ねじ式』

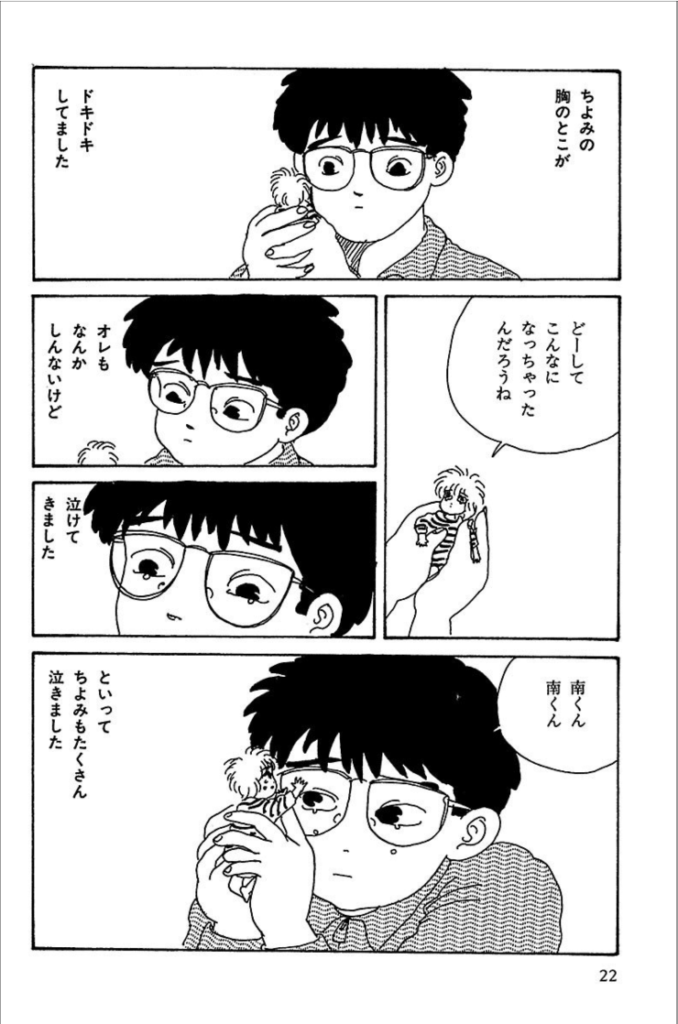

著・つげ義春 - 『南くんの恋人』

著・内田春菊

ガロ創刊期

日本初の青年漫画雑誌『月刊漫画ガロ』は、それまで貸本漫画の出版などで知られていた編集者の長井勝一と漫画家の白土三平により1964年7月24日に創刊された。誌名は白土三平の漫画「やませ」に登場する忍者「大摩のガロ」から取っているほか我々の路すなわち「我路」という意味合いもあり、またアメリカのマフィアの名前(ジョーイ・ギャロ)も念頭にあった。誌名の複数の候補からガロを選んだのは長井の甥である。題材・内容とスケールから連載する場所がなかった白土の漫画『カムイ伝』の連載の場とすることが創刊の最大の目的だった。同時に、活躍の場を失いつつあった貸本漫画家への媒体提供と、新人発掘のためという側面もあった。

長井勝一は後年「執筆者が7人以上いないと雑誌と認めてもらえなかった」と創刊時を振り返っており、水木しげるや白土三平が複数の名義を使い執筆者を水増ししての創刊だった。当初は白土三平の赤目プロの援助を受けて刊行された。雑誌のロゴも白土が発案し、レイアウトのほとんどを白土が構成した。表紙のレイアウトは週刊誌『朝日ジャーナル』を意識した。『ガロ』に触発された手塚治虫は虫プロ商事より『COM』を創刊、『カムイ伝』に対抗した『火の鳥』を連載する。ともに全共闘時代の大学生に強く支持されていった。

1960年代の『ガロ』は、白土三平の『カムイ伝』と水木しげるの『鬼太郎夜話』の2本柱でおよそ100ページを占め、残るページをつげ義春、滝田ゆう、つりたくにこ、永島慎二などがレギュラーとして作品を発表していた。新人発掘にも力を入れていた当時の青林堂には、毎日のように作品が郵送で届き、多いときには2日、最低でも3日に一人は作品を小脇に抱えた若者が訪れた。

『ガロ』は商業性よりも作品を重視しオリジナリティを第一としたため、編集者の干渉が比較的少なく、作家側にすれば自由に作品を発表できた。また、新人発掘の場として独創的な作品を積極的に掲載した。こうしたことはそれまで漫画という表現を選択することのなかったアーティストたちにも門戸を開放する結果となり、ユニークな新人が続々と輩出されるようになった。発刊3年後の1967年には、主に『カムイ伝』を目当てにした小学館による買収および、当時の同社の中学生以上の男性向け雑誌『ボーイズライフ』との統合話が持ち上がったが、破談に終わる。

長い不遇の時代

1971年に『カムイ伝』が終了すると『ガロ』の売上は徐々に下降線をたどるようになる。当時編集部に在籍していた編集者であった南伸坊や渡辺和博らが一時編集長となり、面白ければ漫画という表現に囚われぬという誌面作りを提唱(=「面白主義」)した。その結果、サブカルチャーの総本山的な立場として一目置かれつつも、単行本の売上で糊口をしのぐという状態が続いた。この時期大手出版社から買収の話も持ち上がるが、長井はこれを拒否したという。一方で『ガロ』を強く意識していた手塚治虫の『COM』は『ガロ』のように「原稿料ゼロ」という訳にはいかず、1971年末に廃刊する。

1980年代に入ると部数は実売3000部台にまで落ち込み、バブルで金余りの世相にありながら、千代田区神田神保町の材木店の倉庫の二階を間借りして細々と営業する経営難を経験する。この頃になると社員ですらまともに生活ができないほど経営が苦しくなった。原稿料は長井による「儲かったら支払う」という「公約」のもと、すでに支払いを停止せざるを得なくなっていた。ただ、本当に生活できない漫画家には1ページに500円ほど支払うこともあった。

それでも長井社長を支持する歴代の作家陣などの精神的・経済的支援と強い継続の声により、細々ながら刊行は続く。そして読者は一部のマニア、知識者層、サブカルチャーファンなどへと限られていった。その一方で「『ガロ』でのデビュー=入選」に憧れる投稿者は依然多く、部数低迷期にあってもその中から数々の有望新人を発掘していった。新入社員も1名を募集すると100名200名が簡単に集まったという。

この時期は完全に単行本の売上によって雑誌の赤字を埋めるといういびつな体制になっており、社員編集者たちは『ガロ』以外の媒体からいかに単行本を刊行させてくれる作家を見つけるか、また実際に編集の合間に営業や倉庫の在庫出しや返品整理をするなどして、『ガロ』を支え続けた。