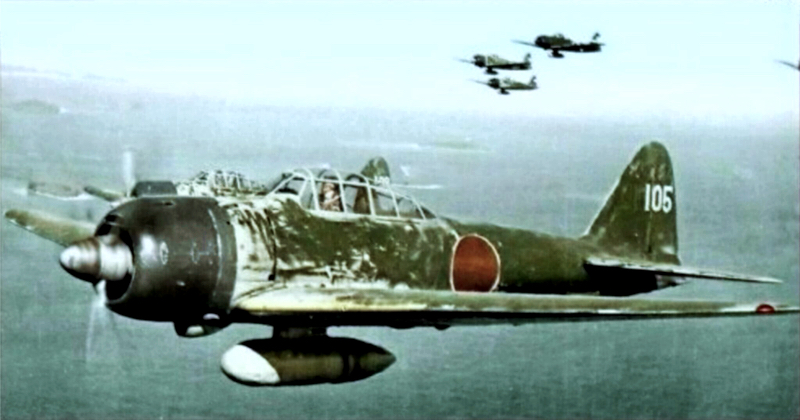

(第251海軍航空隊所属、1943年撮影、着色済み)

1939年(昭和14年)のこの日、零式艦上戦闘機(れいしきかんじょうせんとうき)の試作機の試験飛行が始まった。

零式艦上戦闘機は、零戦(ぜろせん、れいせん)、ゼロ戦の略称で知られている。連合国側の米英の戦闘機に対し優勢に戦ったことから敵パイロットから「ゼロファイター(Zero Fighter)」と呼ばれた。

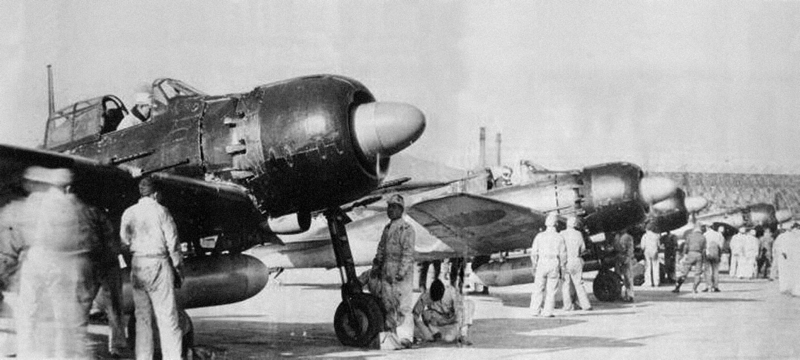

「小回りが利き、飛行距離の長い戦闘機を」という海軍の要求で堀越二郎が設計した。零戦は日本最後の艦上戦闘機であり、時速533km、航続距離3,500kmであった。1年後の中国戦線から実戦に投入され、第二次大戦中に1万機以上が生産された。

当時の日本の軍用機は、採用年次の皇紀下2桁を名称に冠する規定になっていた。零戦の「零式」との名称は、制式採用された1940年(昭和15年)は皇紀2600年にあたり、その下2桁が「00」であるためである。

零戦の設計者である堀越二郎をモデルにした作品として、スタジオジブリの映画『風立ちぬ』がある。宮崎駿の漫画『風立ちぬ』を原作としたアニメーション映画で、2013年(平成25年)7月20日に公開された。原作・脚本・監督は宮崎駿で、堀越の声はアニメーション監督の庵野秀明が声優として起用された。

零戦

格闘性能

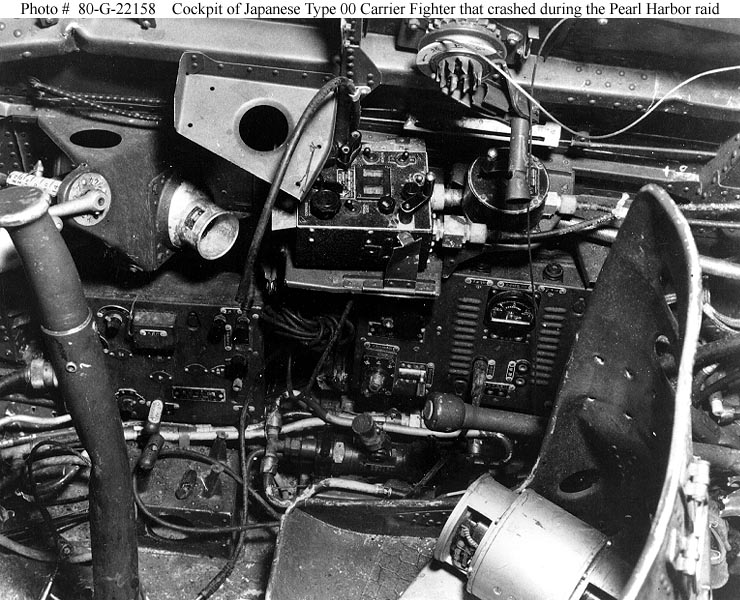

高い運動性能を持ち、同世代の戦闘機よりも横、縦とも旋回性能がズームを除いて格段に優れる。20mm機銃2挺という強力な武装。気化器が多重の弁(0Gバルブ/中島製)を持つために、マニュアル上背面飛行の制限がない。これは戦闘機にとっては非常に重要で、急激な姿勢変化に対するエンジンの息継ぎを考慮しないで済むため、機体の空力特性=旋回性能限界としての操縦が可能である。ただし、持続的なマイナスG状態での飛行では米軍機同様のエンジンストールが発生することが米軍の鹵獲機試験で判明しており、大戦後期の攻略戦法に取り入れられている。初期の米国戦闘機に「ゼロとドッグファイトを行なうな」「零戦と積乱雲を見つけたら逃げろ」という指示があったのは、同じ姿勢変化を追随して行なうとエンジン不調につながるからでもあった。一方、低速域での操縦性を重視し巨大な補助翼を装備したため、低速域では良好な旋回性能の反面、高速飛行時には舵が重く機動性が悪かった。

零戦は操縦は極めて容易なため搭乗員の養成、戦力向上が比較的短時間に行えた。

搭乗員の藤田怡与蔵は「零戦は戦闘機として必須のあらゆる特性を一身兼備、一千馬力から100パーセントの効率をしぼり出して再現したようなバランスのよくとれた高性能を持っていた。特に昇降舵操舵に対してはどこまでも滑らかで崩れず、いかなる速度と迎え角においても、ピシッときまる天下一品の応答をしてくれた。調教の行きとどいた駿馬とでもいったふうにパイロットの動かす通りに動いてくれた」と語っている。

零戦の格闘性能は、後継機にも影響を与えた。烈風(当時は十七試艦戦)の研究会において、花本清登少佐(横須賀航空隊戦闘機隊長)は実戦で零戦が敵を制しているのは速度だけではなく格闘性能が優れているためで、次期艦戦でも速度をある程度犠牲にしても格闘性能の高さに直結する翼面荷重を低くすべきと主張し、空技廠飛行実験部の小林淑人中佐もこれを支持している。

速力

軽量化のため、500 km/h (270kt) 超の最高速度。急降下に弱いのは徹底した軽量化により機体強度の限界が低く、初期型の急降下制限速度は、F4Fなどの米軍機よりも低い629.7 km/h (340kt) であった。試作二号機や二一型百四十号機と百三十五号機が急降下試験の際に空中分解事故を起しており、原因解析の結果を受けて、以降の量産機では、主翼桁のシャープコーナーの修正・昇降舵マスバランスの補強・主翼外板厚の増加などの対策が施され、急降下性能の改善が図られた。五二型以降では更に外板厚増加などの補強が行われ、急降下制限速度は740.8 km/h (400kt) まで引き上げられている。

航続力

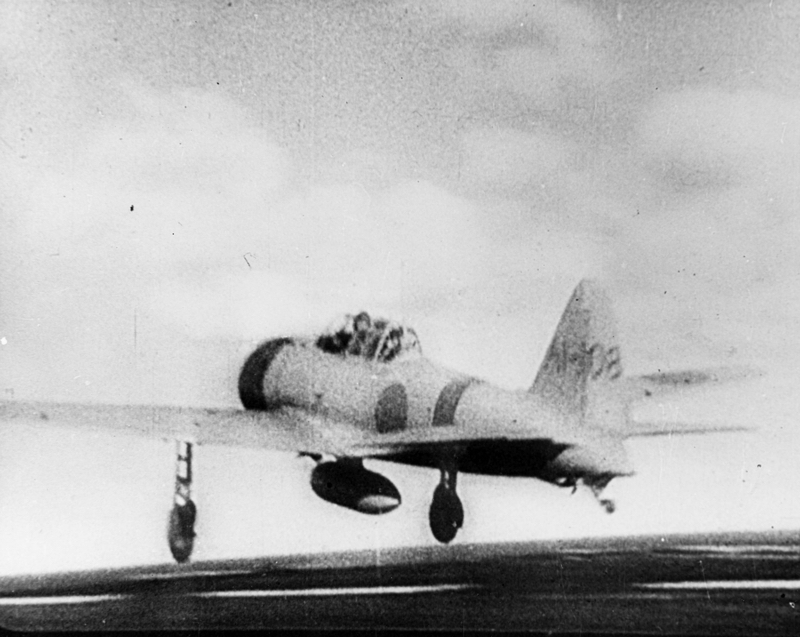

零戦は大戦初期において、長航続距離で遠隔地まで爆撃機を援護し同時侵攻できた数少ない単発単座戦闘機である。陸軍の一式戦闘機隼も航続距離は長い方だが、実戦では零戦の方が長距離作戦に投入されることが多かった。もともと艦隊防空を主任務とする艦戦は、常に艦船上空に滞空させて対空監視(戦闘哨戒)を行う必要がある。零戦が開発された1936年(昭和11年)当時、レーダーは実用段階まで至っていない。艦戦が運用される航空母艦は、陸上基地とは異なり早期警戒のための対空見張り網を構築できないためである。このような運用を前提とする場合、滞空時間が長ければ長いほど、交代機が故障で上がれないなどの突発的な事態において防空網に穴が空きにくいという利点がある。後述の十二試艦上戦闘機計画要求書にあるように、航続力が距離ではなく滞空時間で指定されている事も、こうした運用に基づくものである。当時の米軍戦闘機ではF4F-3(2,285km)でも長い部類であった。

また、長大な航続力は作戦の幅を広げ戦術面での優位をもたらす。実際、開戦時のフィリピン攻略戦などは、当時の常識からすると空母なしでは実施不可能な距離があったが、零戦は遠距離に配備された基地航空隊だけで作戦を完遂した。ただし自動操縦装置や充分な航法装置のない零戦で大航続力に頼った戦術は搭乗員に過度の負担と疲労を与えた。また洋上を長距離進出後に母艦へ帰還するには、搭乗員が高度な技量と経験を持つ必要があった。

航続力において二一型は傑出しているが、これは落下式増槽に加え、胴体内タンクに正規全備時の62Lの倍を超える135Lの燃料を搭載するという例外的な運用を行った場合のことである。これと同じ条件、即ち落下式増槽を含む全燃料タンクを満載にした状態での航続距離を比較すると、燃料タンクの小さい三二型や栄より燃費の悪い金星を搭載した五四型を除く零戦後期型(二二型や五二型各型)と二一型の間に大きな差はなく、三二型でも二一型の85%程度となる。また、二一型以前の零戦は機体内燃料タンクを満載にした状態では飛行制限があるが、三二型や二二型、五二型にはそういった制限はない。三二型は開戦からおよそ半年後に配備が開始されたが、この時期はガダルカナル戦の開始直前にあたり、二一型より航続距離の短い三二型はガダルカナル戦に投入できず、せっかくの新型機がラバウルで居残りになっていた。このため、この時期のラバウルの現地司令部は上層部に二一型の補充を要求している。また、これは海軍上層部でも問題となって、海軍側の三二型開発担当者が一時辞表を提出しただけには止まらず、零戦の生産計画が見直されるほどの事態となっている。

零戦はそれまでの単座戦闘機とくらべ長大な航続力のため、長距離飛行の技術が操縦員に求められた。単座戦闘機搭乗員にとって、誘導機なしの戦闘機のみの洋上航法は、ベテランでも習得困難な技術だった。しかし1940年(昭和15年)の龍驤戦闘機隊分隊長の菅波政治大尉、1941年(昭和16年)の瑞鶴戦闘機隊分隊長の佐藤正夫大尉らは、単座戦闘機の洋上航法の技量に優れ熱心だった]。当時の洋上航法は、操縦しながら航法計算盤を使って計算し、海面の波頭、波紋の様子を観察してビューフォート風力表によって『風向、風力』を測定して、風で流された針路を『偏流修正』し、『実速』(実際の対地速度、当時の呼称)を計算し飛行距離、飛行時間を算出予測する航法だった。その航法精度は、洋上150海里を進出して変針し、そののち方向、時間を距離計算して帰投し、その地点からの矩形捜索によって晴天目視で母艦艦隊位置確認可能な誤差範囲(例えば20海里)におさめる程度の精度だった。単座戦闘は複座・多座の攻撃機爆撃機に比較し無線電信電話機能も弱く、ジャイロ航法支援機器もなかったが、実戦で母艦に単機帰投した例も多かった。

【日曜スペシャル】零戦・秘蔵映像集~蒼穹へのレクイエム~