スイカは夏の果物を代表する『横綱』とされていることと、スイカの縞模様を綱に見立て、な(7)つのよこづ(2)な(7)【夏の横綱】との語呂合わせから7月27日に制定された記念日。

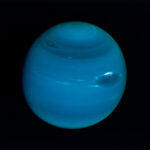

原産は南アフリカとされるスイカは、室町時代以降に中国から伝わったとされており、漢字表記の『西瓜』という当て字は中国の西方(=中央アジア)から伝来した瓜という中国語に由来しているそう。

ちなみに、成分的には果肉の約90%以上が水分であることから、英語でwatermelonウォーターメロンと呼ばれております。

また、

- ブドウ糖

- 果糖

- ビタミンA

- カリウム

などもバランスよく含まれていることから、

園芸分野では「野菜」に分類されているものの、栄養学的には「果物」とされており、イチゴやメロンと同様に、野菜でもあり果物でもある植物(果実的野菜)とみなされております。

スイカの歴史

原種は西アフリカ原産のエグシメロン、アフリカ北東部原産のCitrullus lanatus var.colocynthoides等、様々な説が存在する。リビアでは5000年前の集落の遺跡よりスイカの種が見つかっていることから、それよりも以前から品種改良が行われていたことが判明している。

エジプトでは4000年前の壁画にスイカが描かれているが当時は種のほうを食べていたとみられている。ツタンカーメンの墳墓等、4000年以上前の遺跡から種が発見されており、各種壁画にも原種の球形ではなく栽培種特有の楕円形をしたスイカが描かれている。またこの頃、現在カラハリ砂漠で栽培されるシトロンメロンが発明された。

紀元前500年頃には地中海を通じヨーロッパ南部へ伝来。地中海の乾燥地帯での栽培が続けられるうちに果実を食べる植物として発達した。ヒポクラテスやディオスコリデスは医薬品としてスイカについて言及している。古代ローマでは大プリニウスが『博物誌』の中で強力な解熱効果がある食品としてスイカを紹介している。古代イスラエルでは「アヴァッティヒム(avattihim)」という名で貢税対象として扱われ、さらに200年頃に書かれた文献の中でイチジク、ブドウ、ザクロと同じ仲間に分類されていることから、すでに甘味嗜好品として品種改良に成功していたことが窺える。もっとも、地中海地域で普及したスイカは黒皮または無地皮のものが一般的だった]。またこの頃の文献では「熟したスイカの果肉は黄色」と記述されており、425年頃のイスラエルのモザイク画にもオレンジがかったスイカの断面が描かれており、こちらもやはりオレンジがかった黄色い果肉が描かれている。スイカは糖度を決定する遺伝子と果肉を赤くする遺伝子とがペアになっているため、まだ現代品種ほど甘くはなかったことが推察される。果肉が赤いスイカが描かれた最初期の資料は14世紀のイタリア語版『健康全書』であり、楕円形で緑色の筋の入ったスイカが収穫される様子や赤い断面を晒して販売されるスイカの図が描かれている。

日本に伝わった時期は定かでないが、室町時代以降とされる。天正7年、ポルトガル人が長崎にカボチャとスイカの種を持ち込んだ説や、慶安年間隠元禅師が中国から種を持ち込んだ説がある。『農業全書』(1697年)では「西瓜ハ昔ハ日本になし。寛永の末初て其種子来り。其後やうやく諸州にひろまる。」と記されている。一方、『和漢三才図会』では慶安年間に隠元禅師が中国大陸から持ち帰った説をとっている。日本全国に広まったのは江戸時代後期である。しかし、果肉が赤いことからなかなか受け入れられず、品種改良による大衆化によって栽培面積が増えるのは大正時代になってからである。

1927年、兵庫県明石郡林崎村(現・明石市林崎町)の農家、竹中長蔵がスイカのつる割病対策として、抵抗性をもつカボチャの台木にスイカを接ぐ方法を開発した。野菜での接ぎ木栽培は世界で初めて開発された技術であり、その後、ナス、トマト、ピーマン、キュウリ、メロン等、様々な野菜の接ぎ木栽培技術が開発されることとなった。

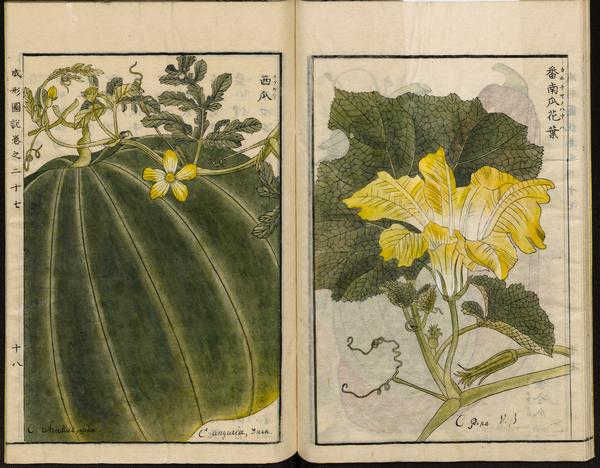

スイカの葉・花

葉は切込みが深く、丸みを帯びている。葉身は約25cm。つる性である。雌雄異花で花色は黄色。雌花は子房下位。水に濡れると花粉が破裂するため、受粉後約4時間以内に降雨に遭うと着果せず、自家受粉では良質な実は着果しない(これは、自家不和合性という遺伝的特性によるもの)。

スイカの実

果実の外観は緑色の玉に深緑色の縦縞が入ったものが一般的であるが、薄緑色のものや黒に近い深緑色のものもある。玉形の他に楕円形の品種もあり欧米では楕円形が主に流通している。同じウリ科の果菜類であるメロンは、主として甘く熟した果皮の部分を果肉として食べるが、スイカの果皮は内側の薄い層しか甘く熟せず、主に種子をつける胎座の部分を食用とする。果皮はキュウリを僅かに甘くしたような味だが、生のまま果皮まで食べることは少ない。

日本で縦縞模様の品種が広まったのは昭和初期頃と言われ、それまでは黒色の無地で「鉄かぶと」と呼ばれていた。果肉の色は赤もしくは黄色。大玉の品種で糖度 (Brix) は11 – 13度程度。果実中心及び種子周辺の果肉の糖度が最も高い。

果肉は、水分が多く90%以上。様々な品種があるが、一般に果肉は紅、甘くて多汁である。

【最高に食べやすい!】スイカの切り方。2種類のブロックカット!