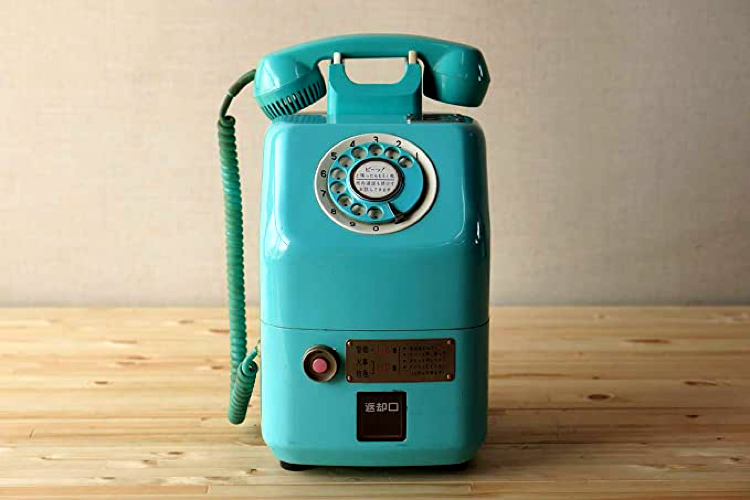

1970年(昭和45年)の1月30日、日本電信電話公社(略称:電電公社、現:NTT)の市内電話の料金が3分間10円になった。

これは公衆電話からの料金で、それまで1通話10円で、時間は無制限だった。3分間10円は長電話防止のために始められたものだった。現在は携帯電話・スマートフォンの時代だが、この時代には「テレホンカード」も、100円硬貨の使える「黄電話」もまだなかった。

「青電話」は1968年(昭和43年)に登場し、ダイヤル市外通話が可能となった。黄電話が登場したのは1972年(昭和47年)のことで、高額通話が増加したことから導入された。

黄電話は100円硬貨も使えたが、構造やスペースの都合により釣り銭が出なかった。そのため、「100円玉でモシモシ お釣りはデンデン」などとも揶揄されたが、大量の10円硬貨を必要としないメリットがあった。テレホンカードは1982年(昭和57年)12月に発行・発売が開始された。

関連する記念日として、12月16日は「電話創業の日」、9月11日は「公衆電話の日」、10月23日は「電信電話記念日」、12月23日は「テレホンカードの日」となっている。

公衆電話の歴史

赤電話の登場

赤電話の正式名称は委託公衆電話である。1951年(昭和26年)に電電公社が商店などに公衆電話の取扱業務を本格的に委託するようになった。前章で述べたとおり信用方式の公衆電話での料金回収が望めない現状、硬貨投入方式の公衆電話の採用が急務であったが、10円硬貨の鋳造が開始されたばかりの当時では流通が十分でなく、また設置に多額の投資が必要なボックス式に代わるものとして考案されたのが赤電話である。

1951年(昭和26年)の段階では公衆電話には2種類が存在していた。一つが前述した委託公衆電話というものであり、電話局が設備を提供し店頭に設置してもらうものであり、商店に通話取扱いを委託するというものであり、もう一つが簡易公衆電話と称される電話局と加入者が契約した加入電話を店頭におくというものであった。簡易公衆電話制度はまもなく廃止されたが、特殊簡易公衆電話(ピンク電話)がそれに類似したものとして継承されている。

店頭における公衆電話の第1号は新橋のタバコ屋に設置された。当時は一般的な黒電話機を使用していたが、1953年(昭和28年)より赤電話に順次切り替えられていった。色の変更については公衆電話であることを目立たせるために実施され、退色の少ない色相3.5YR、明度2、彩度3という赤が採用され、8月に東京駅に設置された。

赤電話が登場すると公衆電話に対する評判が高まり、商店から設置希望が殺到するようになった。設置希望理由には顧客誘致もさることながら、手数料収入、そして電話回線開設が自由に行えなかった時代であり、電話局の費用で赤電話を設置・維持し自家用の代用品に使用するという理由があった。

このようにして登場した赤電話であるが、当初は料金を受託者と利用者の間で精算する必要があった。しかし、かけ逃げや二度がけ、市外通話の虚偽申告などのトラブルが発生するようになり、電電公社は硬貨投入式の赤電話の開発に着手した。1954年(昭和29年)に通称ダルマと称される硬貨投入式の赤電話が登場した。これは「後払い方式」と分類され、ダイヤルし通話がつながると10円硬貨を投入するという方式であり、硬貨を投入しないと片通話となっていた。

青電話・黄電話の登場

1953年(昭和28年)、10円硬貨の流通がすすんだことに伴い、硬貨投入方式の公衆電話として青電話が登場した。これは委託ではなく電電公社が直接に経営するものであり、基本的に電話ボックス内に設置された。初期の青電話では料金後納式が採用されており、特に相手方と繋がってから10秒間は料金を投入せずとも通話が可能であったため、対策として1955年(昭和30年)より料金前納式の青電話が登場する。これ以降、日本の公衆電話は全て料金前納式となる。

赤電話は店頭、青電話は電話ボックス内という形で大別されていたが、道路整備がすすみボックスの新設が困難になる一方、赤電話は盗難防止目的で夜間は店内にしまわれることが多かったため、終日利用できる電話は限られていた。この問題を解決するため、1970年頃からボックスに比べ専有面積の少ないキャビネット・ポールといった新設備の利用や、容易には盗難ができないよう固定し、終日利用できる青電話の店頭設置などがすすめられた。

また、1968年(昭和43年)より青電話からダイヤル市外通話が可能となったこともあり、高額通話が増加したことから、1972年(昭和47年)には100円硬貨にも対応した黄電話が登場する。構造やスペースの都合により釣り銭が出ないため、『100円玉でモシモシお釣りはデンデン』などとも揶揄されたが、大量の10円硬貨を必要としなくなったメリットもある。この黄電話は、後に本体はそのままダイヤル部分がボタンに改修され、初のプッシュホン式の公衆電話ともなった。

NTT東日本 公衆電話「かけ方」