1883年(明治16年)のこの日、日本で初めて天気図が作られた。

ドイツの気象学者エルウェン・クニッピング(Erwin Knipping、1844~1922年)が天気図を描き、英語で書かれた天気概況を翻訳したものだった。

3月1日以降は印刷して1日1回発行されることとなり、8月23日以降は新橋と横浜の停車場に掲示された。当初の天気図は電報で送られた全国11箇所の測候所のデータを元に描かれた7色刷であった。

ただし、この記念日は気象庁が定めたものではない。

天気図について

天気図(weather map)とは、様々な規模の気象現象を把握するために、地図上に天気、気圧、等圧面における高度、気温、湿数、渦度などの値を、等値線その他の形で記入した図のことである。

1820年(文政3年)にドイツの気象学者ハインリッヒ・ブランデス(Heinrich Brandes、1777~1834年)が観測データを郵送などで集めて発表した天気図が世界初とされる。

毎日、世界時0時と12時、加えてその間の3時間ごと(日本時間では、朝3時から夜21時)に、世界中の地上気象観測地点数千箇所で、気象観測データをまとめて送信する。また、海上の船舶、上空の観測気球などからもデータが集められる。

各地域の気象機関は、そのうち必要なデータを使用して天気図を作成し、現在の気象の解析や今後の気象の予報に利用する。

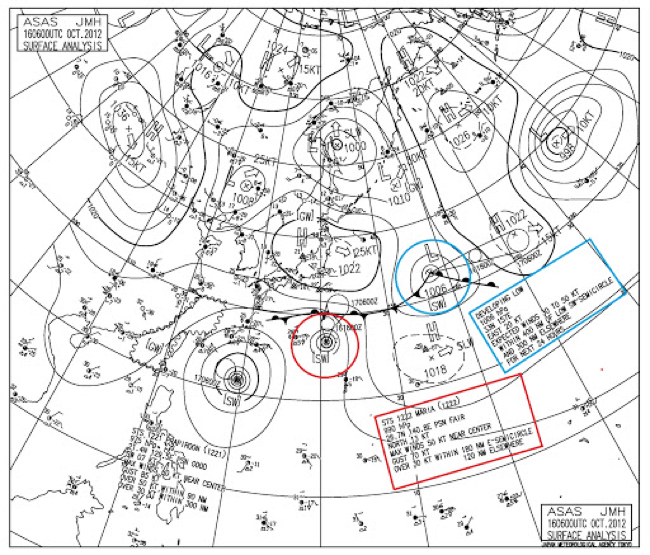

データの解析にコンピュータを使用することはあるが、天気図の作成には熟練した技術も必要であり、手書きに頼る部分もまだ残されている。

主要地点の気象観測データは、ファクシミリや無線などでも配信されており、気象関係者以外でも入手することができるため、天気図作成の知識があれば誰でも天気図を作成することができる。

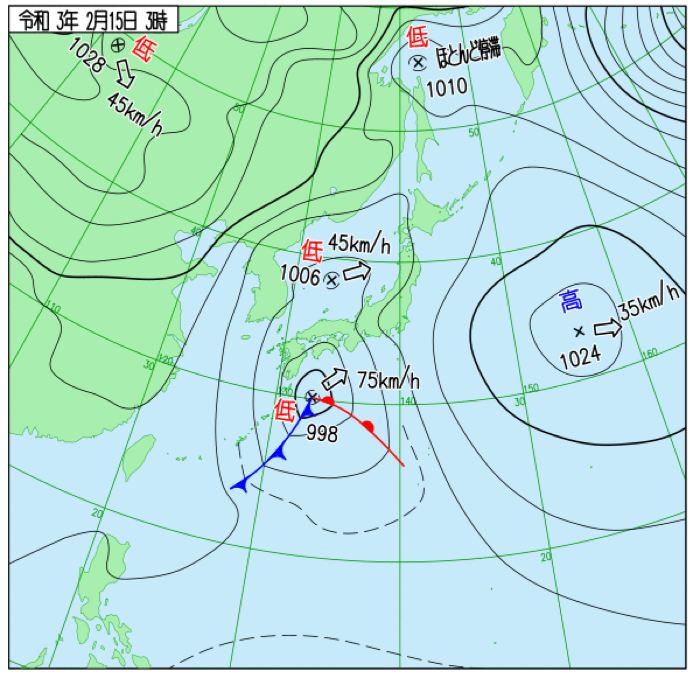

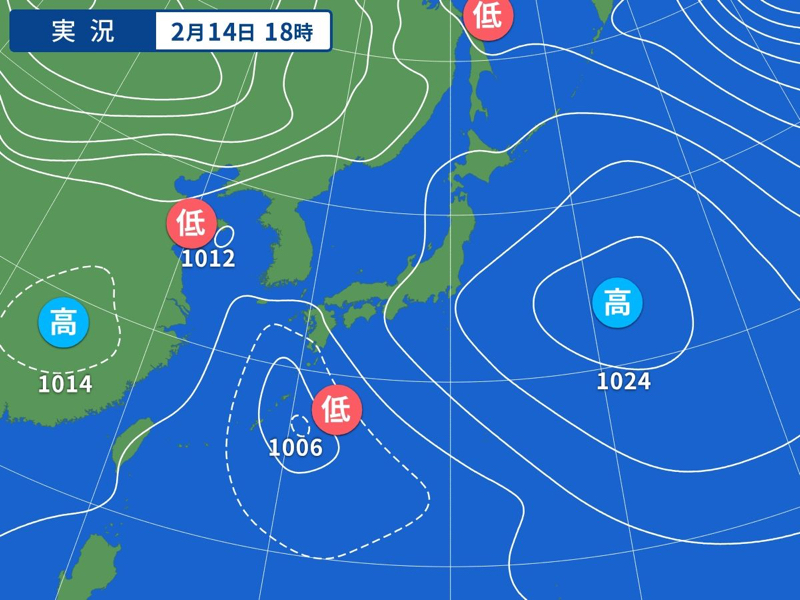

気象庁では、1日7回(3、6、9、12、15、18、21時)の観測データをもとに、日本周辺域における実況天気図の解析を行い、観測時刻の約2時間10分後に発表している。気象庁のホームページには、海陸や天気図記号などを着色して識別しやすくしたカラー画像の他、FAX送信で利用することを考慮した白黒画像の天気図が掲載されている。

天気図の種類と分類

一般に用いられる天気図は地上天気図であり、等圧線の形で気圧が記入されている他に、前線や天気記号、低気圧や台風などの大気擾乱の位置がプロットされている。

天気図は地上天気図のほかに高層天気図がある。また、現在の気象の状態を表す実況天気図に対して、近い将来の気象の状態を表す予想天気図も使われている。一般的に、「天気図」といえば地上天気図のことを指す。

また、地上天気図や高層天気図などにおいては、世界的には世界気象機関(WMO)が統一基準を定めた国際式天気図が用いられている。日本では、地上天気図に限り、一般向けにより簡易で分かりやすい日本式天気図も用いられている。

天気図では、気象衛星画像との比較をしやすくしたり、風向などが図上に正しく記入できるよう、緯度ごとに異なる図法を使用している。中緯度の天気図においては、ランベルト正角円錐図法が最もよく使用される。

【天気図解析 初心者コース1】地上天気図 天気の主役は? 現役気象キャスターが解説!