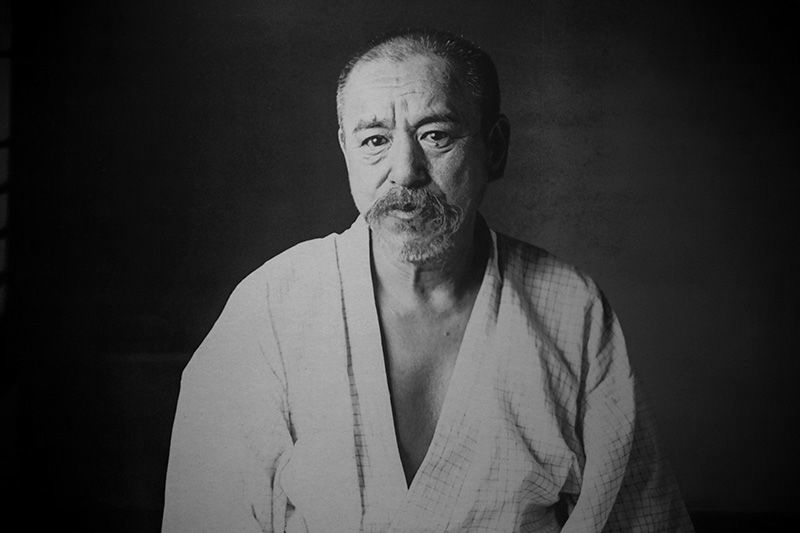

1867年(旧暦:慶応3年4月15日)民俗学者、博物学者の南方熊楠が紀伊の国和歌山にて誕生。

南方熊楠は、和歌山県が生んだ博物学の巨星。東京大学予備門中退後、19歳から約14年間、アメリカ、イギリスなどへ海外遊学。さまざまな言語の文献を使いこなし、国内外で多くの論文を発表した。研究の対象は、粘菌をはじめとした生物学のほか人文科学等多方面にわたり、民俗学の分野では柳田国男と並ぶ重要な役割を果たした。生涯、在野の学者に徹し、地域の自然保護にも力を注いだエコロジストの先駆けとしても注目されている。

和歌山県が生んだ世界的な博物学者、南方熊楠はアメリカやイギリスなどで14年におよぶ独自の遊学生活を送り、1900年(明治33)に帰国した。

以後、郷土和歌山県に住み、とくに1904年からは田辺に定住して、亡くなる1941年(昭和16)まで37年間をこの地で過ごした。

生涯、博物学や民俗学などを中心として研究に没頭し、英国の科学雑誌『ネイチャ-』や、議論を戦わせた英国の民間伝承雑誌『ノ-ツ・アンド・クィアリ-ズ』に数多くの論文を投稿し、国内では神社合祀反対運動や自然保護運動などにも論理と精力的な実践活動で尽力した。

偉大な在野の学者とあがめられ、また、たいへんな奇人ともみられていた(明治44年2月1日発行、『新公論』千里眼号「当世気骨漢大番附」にも東の前頭、筆頭で掲載された)反面、「南方先生」とか「南方さん」と呼ばれて、町の人々に親しまれた。

熊楠が残した業績とその履歴は、『南方熊楠全集』や『南方熊楠日記』など数々の資料や、研究者の手による書籍、論文により明らかにされてきたが、現在もその発掘、調査は続けられている。

変化の激しい現在、今まさに社会に求められている「人とのぬくもり」や「自然環境の保全」などに対する思いやりや、また「書物を読み、書き、知識を得る」ことなどの文字ばなれが進む今日、熊楠がさきがけて実践した、学問への前向きな姿勢や、エコロジ-などを、 広く多くの人々に影響を与え続けている。

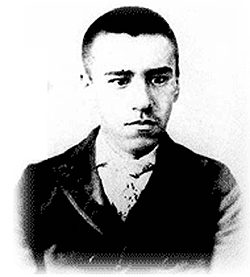

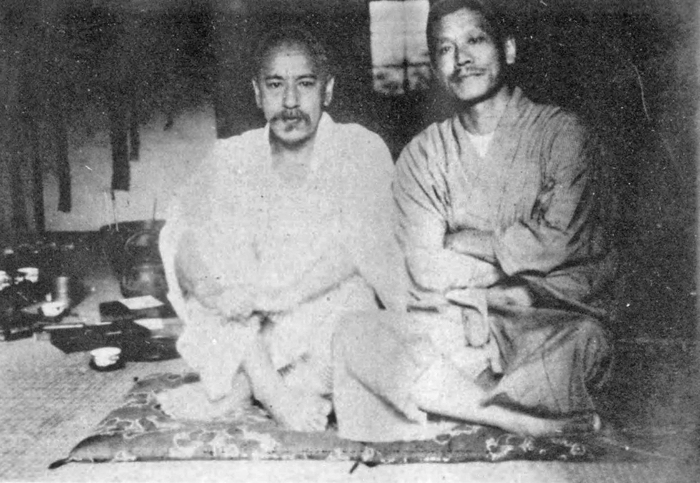

日本民俗学の創始者である柳田國男は、自身も時代を超えた偉才であるが、同時代を生きた南方熊楠との交流を通じて、熊楠の尋常ならざる破格の能力に賛嘆を惜しまなかった。柳田は熊楠を評して「日本人の可能性の極限」と述べた。まことに熊楠は日本人の潜在能力を極限まで開花させた稀有の人物であった。

昭和天皇への進講

1929年(昭和4年)6月1日に昭和天皇を神島に迎え、長門艦上で進講(天皇の前で学問の講義をすること)をおこなった。

昭和天皇は皇太子時代から一貫して生物学に強い関心をもち、とりわけ興味を示したのが、海産生物のヒドロ虫と粘菌(変形菌)の分類学的研究であった。

熊楠の粘菌学の一番弟子であった小畔四郎は昭和天皇の博物学等の担当者・服部広太郎の甥の上司という関係で、服部から生物学講義のための粘菌の標本を見たいとの依頼を受けた。1926年2月、小畔から熊楠に手紙で、この機会に粘菌標本を4、50種類献上してはと相談した。これに対し、熊楠は37属90点を、目録・表啓文・二種の粘菌図譜とともに11月10日に進献した。この90点は日本の粘菌を研究する上で基本となる種を網羅する目的で選ばれた。

1929年3月5日、服部広太郎が熊楠邸を来訪して仮定の形で進講を打診。4月25日、進講の決定を知らせる服部広太郎の手紙が届く。

1929年6月1日午前8時、御召艦長門が田辺湾に姿を現す。熊楠は正午過ぎ田辺から漁船に乗り新庄村尊重たちと神島近海で待っていた。天皇は5時30分に長門に畠島から帰艦し熊楠の進講を受ける。

熊楠はウガ、地衣グアレクタ・クバナ、海洞に棲息する蜘蛛、ナキオカヤドカリ、隠花植物標本帖、菌類図譜、粘菌標本を持参。この内、蜘蛛、ナキオカヤドカリ、粘菌標本を献上した。粘菌標本は110点にのぼり、先の進献でもれた普通種と稀産種、変種が中心で増補するのが目的だったと思われる。入れた箱は大きなボール紙製のキャラメル箱に入れて献上した。これは蓋が開けやすいためといわれてるが、自ら持参するのに軽いものを選んだとも考えられる。

熊楠が所持した標本は国立科学博物館に寄贈され、今は筑波実験植物園にある。

一周年の1930年6月1日に行幸記念碑が神島に建立された。

1962年、白浜を訪れた昭和天皇は田辺湾に浮かぶ神島を見て思いを馳せ、熊楠との一期一会を懐かしみ「雨にけふる神島を見て紀伊の国の生みし南方熊楠を思ふ」と詠んだ。その唄が刻まれた御製碑は、1965年に設立された南方熊楠記念館の前庭に立っている。

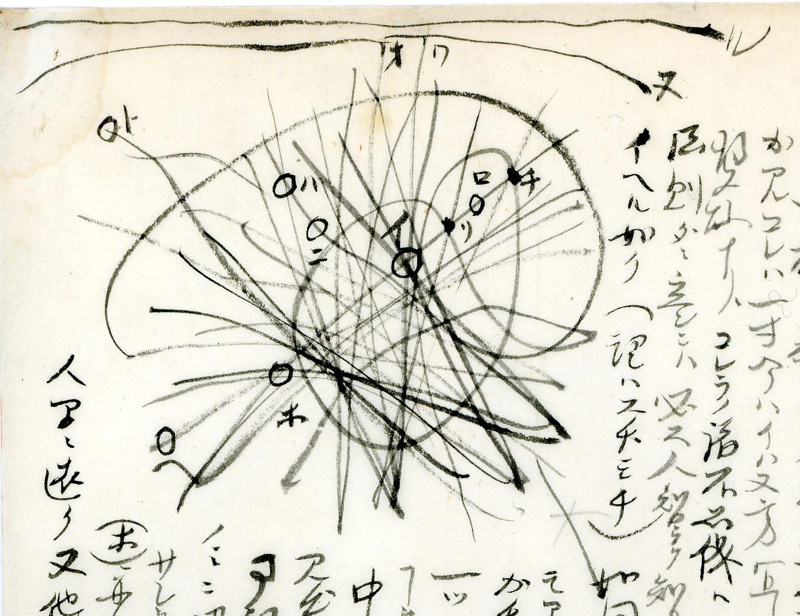

南方マンダラ

1903年7月18日に土宜法龍との書簡の中で記されたマンダラ。書簡の中で図で記されている。この図において熊楠は多くの線を使って、この世界は因果関係が交錯し、更にそれがお互いに連鎖して世界の現象になって現れると説明した。

概要は、わたしたちの生きるこの世界は、物理学などによって知ることのできる「物不思議」という領域、心理学などによって研究可能な領域である「心不思議」、そして両者が交わるところである「事不思議」という領域、更に推論・予知、いわば第六感で知ることができるような領域である「理不思議」で成り立ってる。そして、これらは人智を超えて、もはや知ることが不可能な「大日如来の大不思議」によって包まれている。「大不思議」には内も外もなく区別も対立もない。それは「完全」であるとともに「無」である。この図の中心に当たる部分(イ)を熊楠は「萃点(すいてん)」と名付けている。それはさまざまな因果が交錯する一点である熊楠によると、「萃点」からものごとを考えることが、問題解決の最も近道であるという。

熊楠の考えるマンダラとは「森羅万象」を指すのである。それは決して観念的なものではない。今ここにありのままに実体として展開している世界そのものにある。

南方熊楠