クロスワード作家・滝沢てるお氏の提案により、『月刊クロスワードハウス』などを発行していた廣済堂出版が1992年(平成4年)に制定。

日付は「ク(9)ロ(6)スワード」と読む語呂合わせから。

クロスワードについて

「クロスワードパズル」は単に「クロスワード」ともいい、「カギ」と呼ばれる文章によるヒントを元に、タテヨコに交差したマスに言葉を当てはめてすべての白マスを埋めるパズルである。

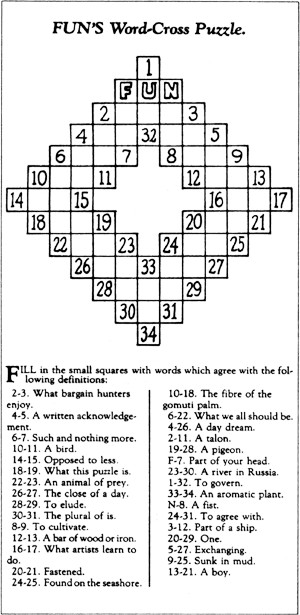

1913年(大正2年)12月21日、『ニューヨークワールド』紙にイギリス生まれの新聞記者アーサー・ウィンが制作した物が掲載されたのが最初と言われる。当初は「ワードクロス・パズル」(word-cross puzzle)という名前だったが、後に「クロスワード」(crossword)に改名された。

その後、『ボストン・グローブ』紙など他の新聞にも掲載されるようになり、1924年(大正13年)には最初の本が出版された。そして、1930年(昭和5年)には初めて辞書に「crossword」という単語が収録された。

日本語のクロスワードパズルとしては、毎日新聞出版により発行される週刊誌『サンデー毎日』に1925年(大正14年)3月に連載されたのが最初である。現在では専門雑誌から一般の雑誌・新聞などの懸賞問題に至るまで幅広く楽しまれている。

上記のように最初にクロスワードが新聞に掲載された日に由来して、12月21日も「クロスワードの日」となっている。

クロスワード作成時のルール

制作や解答において、例外が許されないほどの厳格なルールは無いが、慣例がいくつかある。

- マスに入る言葉は一般に知られているような名詞でなければならない。また、単語の一部だけを使用してはいけない(専門雑誌の場合その読者層における「一般」であればよい)。

- 単語の一部が別の単語として成立する場合はその限りではなく、「ク○○ワード」のようなカギのみで構成された問題が出題されることもある。

- 日本では基本的にカタカナを用いるため、決まりがある。

- 「ッ」や「ョ」などの促音、拗音は大文字の「ツ」や「ヨ」として見なされる(ただし、これらを別の文字として使い分ける厳格な作者もいる)。また拗音は二文字で数えられる。たとえば「ショック」の場合、「シヨツク」となる。

- 濁音や半濁音は一文字として数えられる。

- 「ー」の長音はいずれかの向きに書けばよい。

- 1つのパズル内に同じ単語が複数あってはならない(同音異義語を含む)。

- 黒マスによって白マスの領域が2つ以上に分断されてはならない。

- 黒マスは縦または横に連続しないほうが好ましい。

- 例外として、白マスが常に2つの単語によって交差させるようにするために外周の線から2つ垂直に連続して黒マスを配置する事がある。文字の種類が少ない英語圏では一般的である(世界のクロスワードの節も参照)。

- 特に英語など文字数の少ない言語の場合、黒マスの配置を対称形にすることが好ましい。

- 2文字の単語は両方を他の単語に絡ませることが好ましい(二重解防止のため)。

上のルールのうち、黒マスの配置に関するルールを黒マスルールという。このルールは、ナンバークロスワードパズルなどのクロスワードに類似した他のパズルの黒マスの配置においても適用されるが、必ずしも決まったものではない。

なお、カギの配置については横に振る方式と縦に振る方式がある。ヒントもそれに応じて前者はタテ、ヨコの順に、後者はヨコ、タテの順に並べてある。後者については、盤面を横に拡大させた場合に数えやすく、適している。

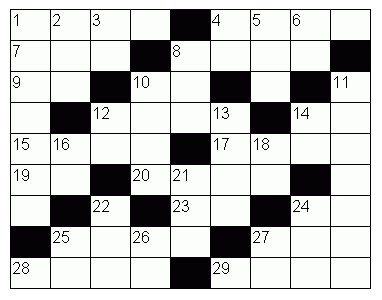

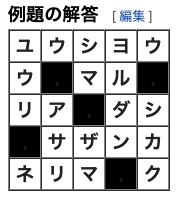

例題

タテのカギ

1.(タテ8)を持っていると就職に○○○です。

2.グリーンランドは世界最大の○○。とはいえ(メルカトル図法の)地図ほどは大きくない。

3.アンマンを首都とする中東の国。

6.潮干狩りでよく獲る貝。

8.4つの角を持つ図形。または何らかの能力を持っているという公的な証。

10.第二次ポエニ戦争の決戦となったのは○○の戦い。

ヨコのカギ

1.2003年、阪神タイガースが18年ぶりに○○○○○。

4.バツの反対。フランス語では痛みを表す。

5.シェイクスピアの四大悲劇は、「ハムレット」「マクベス」「オセロ」「○○王」。

7.コンブや鰹節などを煮て作る調味料。

9.漢字で「山茶花」と書くツバキ科の木。童謡「たきび」にも登場。

11.1948年に板橋区から分離し、23番目の区となった東京都の区は○○○区。

正解

クロスワードパズルには強力な脳の老化予防効果がある(英研究)

クロスワードパズルで脳が若返る

英エクセター大学のアン・コーベット博士は、2年間にわたり、クロスワードのような単語パズルや数独のような数字パズルのアンチエイジング効果を調査してきた研究者である。

コーベット博士が、イギリス国内で実施された「PROTECT研究」のデータを用いて50~93歳の被験者1万9078人を調査したところ、単語パズルや数字パズルをやる人は、14種類の認知テストで良好な成績を収める傾向にあった。

その結果によると、パズルをよく解く高齢者は、やらない人に比べると、短期記憶が8歳、文法的推論能力が10歳若かったという。

「パズルやきちんと効果が立証された脳トレで定期的に脳を鍛えると、頭を若々しく保てるということを知ってくれれば」とコーベット氏はコメントする。

ちなみにこの研究のほかにも、定期的にクロスワードパズルに取り組むことが、加齢にともなう記憶力・認知機能・問題解決能力の衰えの予防につながると示したものはある。

たとえば、ブロンクス加齢研究では、認知症の患者がクロスワードパズルを解くようになってから、記憶の喪失がそうでない人に比べて2.54年分遅くなったことを明らかにしている。

現時点ではまだ臨床的な結論を導き出すことはできないとしても、少しでも頭を若々しく保ちたいと考えている人にとっては、こうした研究は非常にパワフルなメッセージであろう。

クロスワードパズルが脳の老化を防ぐ理由

つまりは「使わねば、衰える」ということなのだ。体の筋肉とまさに同じだ。

ということは、頭脳の低下を防ぐために自分でできることがあるということでもある。

そうした老後の頭の健康に違いを生み出す習慣の1つとしてよく挙げられるのが教育だ(ただし、現実は少々込み入っていることを示す証拠もある)。

あるいは運動のような余暇の活動もまた頭を鍛えるのに役立つだろう。

そして今回、クロスワードパズルや数独がこうした頭の老化防止ツールに加わった。しかもその効果はパワフルだ。

「単語パズルや数字パズルは、脳の問題解決や記憶を担う部分を刺激します。また集中力や注意力のような機能にも効きます。だから、こうした機能に関連する部分で目立ったアンチエイジング効果があったのでしょう。」

このように話すコーベット氏だが、これまでさほどクロスワードパズルに興味があるわけではなかったが、これからは積極的にやりたいと語っている。

《パズル》実はたくさん種類があるんです! 奥深き【クロスワードの世界①】