1948(昭和23)年6月30日、アメリカ・AT&Tベル研究所の、ウィリアム・ショックレー氏、ジョン・バーディーン氏、ウォルター・ブラッテン氏の各氏が共同で発明したトランジスタが世界で初めて公開されました。

半導体を用いて電気信号を増幅・発振させることができるトランジスタは、真空管と同じ働きながらも、

- 小型

- 軽量

- 長寿命

- エコ

など大きなメリットがあり、登場以後急速に全世界へ普及していくこととなりました。

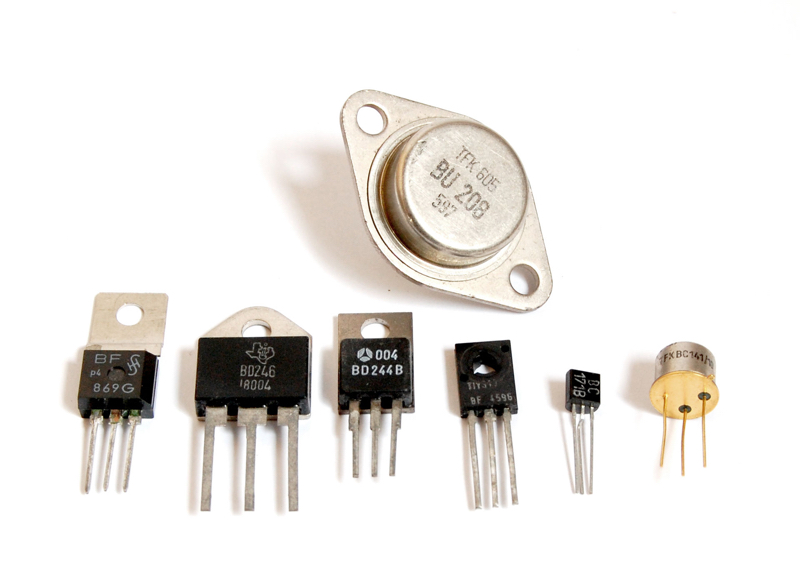

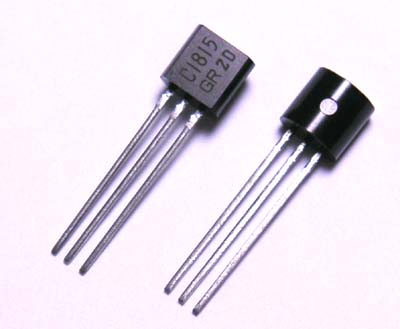

3人はこの功績により、1956年(昭和31年)にノーベル物理学賞を受賞している。トランジスタとは増幅・発振・スイッチングなどの動作を行うことができる半導体素子のことで、真空管と同じ働きをしながら小型・軽量・長寿命で消費電力が小さいなどの利点があり、急速に普及して行った。ただし、いまでは集積回路(IC)の中に組み込まれていて、単体の電子部品として利用されることはほとんどなくなった。

トランジスタの歴史

一般には実用化につながった1947-1948年の、ベル研究所による発見および発明がトランジスタの始祖とされる。しかし、それ以前に増幅作用を持つ固体素子についての考察がよく知られているものでも何件かある。1925年、ユダヤ人物理学者ユリウス・エドガー・リリエンフェルトが、現在の電界効果トランジスタ (FET) に近い発明の特許をカナダで出願した。1934年にはドイツの発明家オスカー・ハイルが同様のデバイスについて特許を取得している。

1947年、ベル研究所の理論物理学者ジョン・バーディーンと実験物理学者ウォルター・ブラッテンは、半導体の表面における電子的性質の研究の過程で、高純度のゲルマニウム単結晶に、きわめて近づけて立てた2本の針の片方に電流を流すと、もう片方に大きな電流が流れるという現象を発見した。最初のトランジスタである点接触型トランジスタの発見である。固体物理学部門のリーダーだったウィリアム・ショックレーは、この現象を増幅に利用できる可能性に気づき、その後数か月間に大いに研究した。この研究は、固体による増幅素子の発明として、1948年6月30日に3人の連名で発表された。この3人は、この功績により、1956年のノーベル物理学賞を受賞している。transistor という用語はジョン・R・ピアースが考案した。物理学者で歴史家のロバート・アーンズによれば、ベル研究所の特許に関する公式文書には、ショックレーらが、前述のリリアンフェルトの特許に基づいて動作するデバイスを作ったことが書かれているが、それについて後の論文や文書は全く言及していないという。

点接触型トランジスタは、その構造上、機械的に安定した動作が難しい。機械的に安定した、接合型トランジスタは、「3人」のうち最初の発見の場に立ち会うことができなかったショックレーが発明した。シリコンを使った最初のトランジスタは、1954年にテキサス・インスツルメンツが開発した。これを成し遂げたのは、高純度の結晶成長の専門家ゴードン・ティールで、彼は以前ベル研究所に勤務していた。

日本でも、官民で研究や試作が行われた。最初の量産は、1954年頃に東京通信工業(現ソニー)が開始し、翌1955年に同社から日本初のトランジスタラジオ「TR-55」が商品化された。その後相次いで大手電機メーカも量産を開始し、1958年あたりには主要な電機メーカーからトランジスタラジオが商品化される。このとき東京通信工業の主任研究員であった江崎玲於奈はトランジスタの不良品解析の過程で、固体におけるトンネル効果を実証する現象を発見・それを応用したエサキダイオードを発明し、1973年にノーベル物理学賞を受賞している。

世界初のMOSトランジスタは、1960年にベル研究所のカーングとアタラが製造に成功した。

1960年代に入ると、生産歩留まりが上がってコストが下がったことや、真空管でしか扱えなかったテレビやFM放送 (VHF) のような高い周波数でも使えるようになったため、各社から小型トランジスタラジオやトランジスタテレビが発表される。材料が当初のゲルマニウムから現在の主流となっているシリコンに代わり、さらに高い電力やUHFでの使用が可能になる1970年までには、家庭用テレビやラジオから増幅素子としての真空管は姿を消していった。

その後、複数のトランジスタや周辺素子を1つのパッケージに集積させた集積回路が発明され、集積度を高めて、LSI(大規模集積回路)へと発展した。